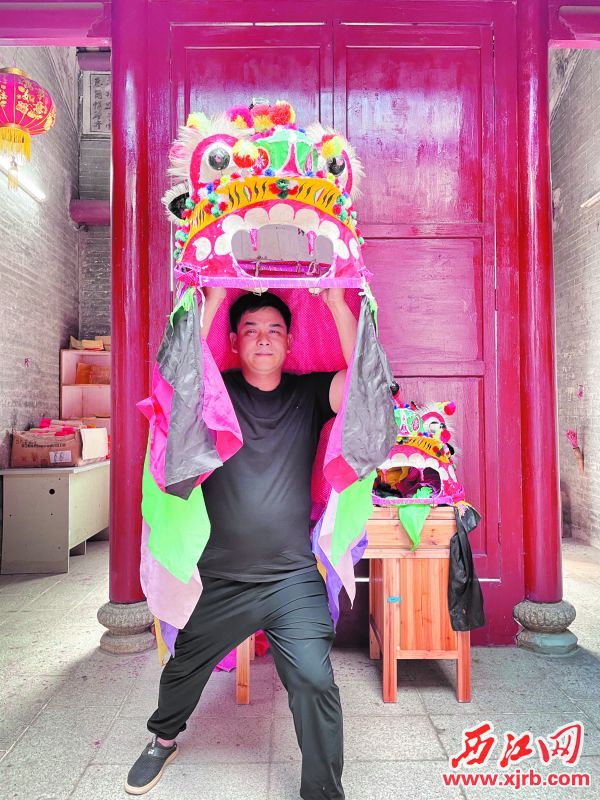

江东林展示山狮道具。 西江日报记者 夏紫怡 摄

西江日报记者 夏紫怡 通讯员 冯铁成 黄港航

舞狮习武,历来是广宁的传统和习俗,其中尤以北市镇舞山狮遐迩著闻,辐射范围已至清远、阳山、怀集等地。岁月滔滔,历经时间沉淀,家园意识深厚的北市人独创的这种狮舞技艺,宗亲情深的精神文脉得以代代相传。然而时移势易,被当地人誉为“乡粹”的山狮舞正面临传承人才断层、创新能力薄弱、文化效益低等连串问题。如何将山狮文化“厚家底”转发为发展“新引擎”,广宁北市人正在不断探索实践。

山狮舞流长家园情亦深

走进北市镇扶溪社区江氏宗祠,在世珍堂山狮舞术团团长江东林的指引下,记者终于一睹山狮舞的全套装备:一大一小的狮身,神采奕奕的狮头,双皮鼓、大铜锣、小云锣等敲打乐器一应俱全。所见的每一样物件都被细心妥善放置,非节庆日、春节不轻易取出,由此可窥当地人对山狮的珍爱程度。

“广宁人舞狮习俗可追溯到战国时期,而山狮舞更是北市祖辈从昔日耕作生活中逐渐凝练而成,最初只作防御猛兽之用,而后被赋予春节祭拜、宗亲道贺的意义。如今,北市镇每一条自然村至少拥有一支专属山狮队。”喜庆 节日,锣 鼓 喧天,从各村欢腾而来的山狮队汇聚一堂,互相道贺,气氛热烈。如此盛况,在江东林看来,是文化自信的生动体现,更是宗族情结脉脉相连的印证。“在清远的宗亲,新居入伙、祠堂落成,我们山狮队都会到场庆贺,两地山狮文化交融渐深。”

据统计,如今北市镇共有山狮队232个,是整个山狮流派中最多山狮队的乡镇。一个山狮队伍至少由12至20人组成,分为锣鼓队、山狮队、掌旗、护卫等。近年来,北市狮队还独创了“母狮带狮崽”的表演形式。一老一小,一前一后,寓意 “山狮技艺源远流长,永远不会断流”。

遭遇传承和创新难题

与繁盛“会狮”场面迥然不同的是,在涵养传承、发掘创新方面,北市镇正经历着山狮舞文化振兴的阵痛期。

近年来,随着城镇化发展,外出务工村民日渐增多,山狮队伍的日常训练也变得难以为继。人才流失现象的背后,恰恰反映了山狮舞社会效益与经济效益的“双缺失”。

“山狮所能带来的价值已无法满足更多人更丰富的需求,乡村中青年都选择外出谋生,对山狮运动文化有深入了解的人也不多,愿意从事山狮舞的人较少,这就导致山狮舞面临着传承人才流失量增大的困境。”在7月底的一次山狮文化传承发展座谈会上,北市镇党委委员董连金感慨,“文化生态稀薄化、支离化的环境下,民间一些舞山狮的表演人员在接受训练后,真正步入工作岗位从事舞山狮表演的不足一成,这也体现了当下山狮运动文化继承发展迫在眉睫。”

除了“后继人才”紧缺外, “老师傅”资源同样未形成系统化整合。北市镇文化站站长冯仕光指出,散落在北市各村的老一辈山狮舞传承人,他们都在各村各自传授技艺,“如果能将老师傅团结组队,建立山狮传承人名录,彼此相互交流,系统融合传统表演的技艺、套路、阵法,或许便能破解山狮舞舞法形式单一,缺乏全面记录,创新能力薄弱的窘境。”

探索打造山狮特色文化镇

如今,文化振兴吹拂沃野。如何将艺术特色与经济利益相互耦合,提高山狮文化的灵活性和调试性,是推动北市镇发展山狮舞的重要问题。

7月,广宁县委统战部联合县武术龙狮协会到北市镇开展山狮特色文化建设情况调研。在座谈会上,各方代表围绕北市镇打造“山狮特色文化镇”的可行性以及该镇利用有利资源,进一步巩固、发展武术、山狮文化等畅所欲言。8月,广宁县第一个镇级山狮协会成立,这是目前北市镇立足资源优势、围绕山狮特色品牌,做深做实特色文旅融合发展文章的具体措施。

“在人才传承培养方面,政府、学校、企业和社会协同出力,才能事半功倍。”董连金认为,可尝试将山狮舞引入校园,探索山狮历史与校园文化互相融合的模式,逐步建立从幼儿园、小学、中学、大学的传承人队伍,打造非物质文化遗产的保护教育与人才培养体系。

而此番想法,正是广宁县北市镇山狮协会的下一步行动计划—— 协会从小学五年级开始,在节假日、寒暑假休息时间,带领有兴趣参于学习山狮技艺的学生,舞狮习武,将这一历史悠久的传统文化表演发扬光大。

已有0人发表了评论