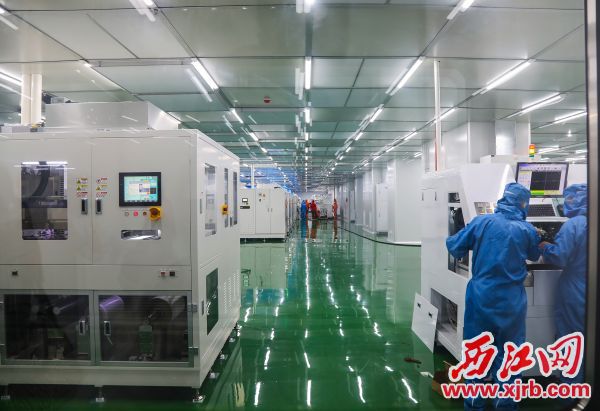

广东风华高新科技股份有限公司祥和工业园高端电容基地一期项目。 西江日报记者 梁小明 摄

西江日报记者 陆志锋

2021年全市高企总数达到1050家,超额完成突破1000家的目标;风华高科及联合单位研发的超微型片式阻容元件精密制造技术及应用项目荣获2020年度省科技进步奖一等奖……记者近日从市科技局了解到,今年以来,我市抢抓“双区”建设和横琴、前海两个合作区开发开放重大机遇,坚持“产业第一、制造业优先”,深入实施创新驱动发展“1133”工程,科技创新工作取得新成效。今年,全市国家高新技术企业达到1050家,已建和在建本科高校10所,市级以上新型研发机构32家、科技企业孵化器30家,科技创新工作全面实现预期目标,为全市产业发展提供了强有力的科技支撑。

积极主动抓好高企培育 高新技术企业突破1000家

科技创新是产业发展的源泉,产业发展是科技创新的依托。产业发展要实现新突破,必须抓牢高企培育这个核心关键。今年以来,我市围绕“高企数量达到1000家”的目标,深度参与广东十大战略支柱产业集群和十大战略新兴产业集群建设,制定实行领导挂点、挂图作战、台账管理、通报督导等联动机制,走访摸排企业超1900家,组织发动三批企业申报高企。

同时,我市还在服务高新企业整体搬迁工作上下工夫,组织实施首席服务官制度,实行“一对一”精准服务,在项目洽谈、工商注册、用地安排等重点环节指派专人跟踪,推动一批整体搬迁高企落户我市。据统计,2021年,我市共组织高企申报企业728家,截至目前,预计全市今年高企总数达到1050家,超额完成1000家的目标。

记者同时留意到,在这1050家高企中,涉及新能源、电子信息、金属加工等我市主导产业的企业众多,成为了我市科技创新的一处“高地”,其中包括新能源汽车及汽车零部件67家、电子信息180家、生物医药36家、金属加工356家、建筑材料71家、家具制造27家、食品饮料33家、精细化工152家,有力提升我市产业体系的产业链创新链现代化水平。

加快核心技术攻关 全面提升创新成果转化能力

谁牵住了科技创新这个“牛鼻子”,谁走好了科技创新这步先手棋,谁就能占领先机、赢得优势。近年来,我市在深入实施创新驱动发展“1133”工程的牵引下,一批优势项目应运而生。

今年5月,风华高科及联合单位研发的超微型片式阻容元件精密制造技术及应用项目荣获2020年度省科技进步奖一等奖。该项目解决了异质材料共烧过程界面扩散等技术难题和科学问题,推动了高精度、高可靠的超微型片式阻容元件大规模量产,实现了5G基站用阻容元件的自主供应。这也是继肇庆大华农生物药品有限公司获得2019年度省科技进步奖一等奖以来,我市又一次获得省科技进步奖一等奖。

风华高科、肇庆大华农研发成果不断取得新突破,是我市不断加快核心技术攻关,全面提升创新成果转化能力的一个缩影。特别是今年以来,我市充分利用省级各类科技扶持政策资金,对接国家、省重点领域研发计划,组织龙头企业、链主企业申报国家、省重大科技专项,聚焦我市重点领域和重点产业集群,组织实施省科技创新战略“大专项+任务清单”,首次探索以“揭榜挂帅”的形式实施重点领域研发计划项目,支持我市重点产业集群在关键核心技术、“卡脖子”技术和进口替代技术等方面开展攻关,并取得了积极成效。

精准引育创新人才 加快改善创新生态环境

科技创新归根到底要靠什么?靠的是人才。人才是创新的第一资源,没有人才优势,就不可能有创新优势、科技优势、产业优势。今年以来,我市围绕新能源、电子信息等主导产业和特色产业,实施“西江人才计划”和“百千万”人才引育工程,支持博士工作站等高端平台建设,建立更具活力的用才、留才机制和环境,精准引育“高精尖缺”人才和高水平创新团队。截至目前,共引育高层次领军人才、青年人才259名,包括引进四批西江创新创业团队共39个、领军人才18人,实现了国家级、省级、市级重大人才工程项目“全覆盖”。

如果说好的产业项目是吸引人才的“敲门砖”,那么好的创新创业环境则给企业和人才留在肇庆吃了“定心丸”。为加快改善创新生态环境,我市持续加大科技政策保障投入力度,鼓励社会力量设立创业投资基金,推动符合条件的科技型企业上市融资,加强政银企对接,不断健全科技创新政策体系,为社会各界投身创新发展营造良好环境,让肇庆逐渐成为科技型企业和人才创新创业的热土。

已有0人发表了评论